Donde está el amor, allí está Dios

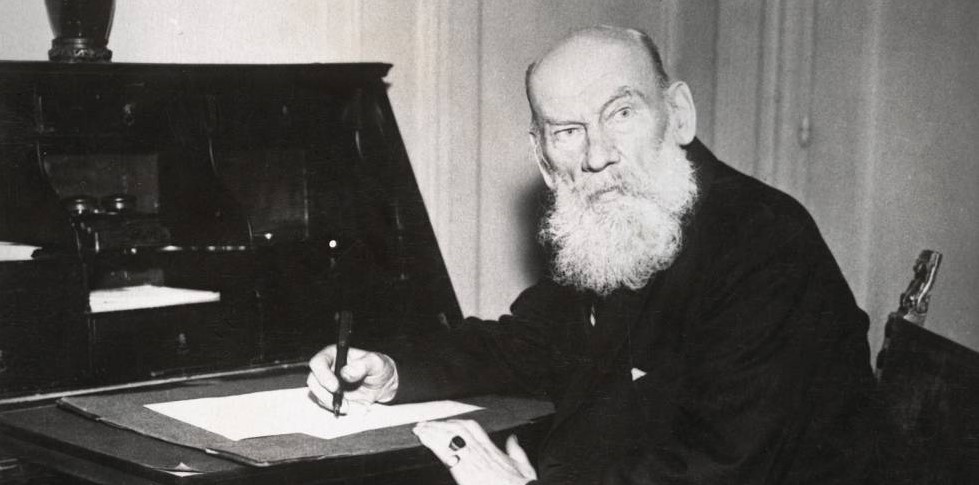

León Tolstói

En un cierto pueblo vivía un zapatero, llamado Martín Avdéitch. Tenía una pequeña habitación en un sótano, cuya única ventana daba a la calle. A través de ella solo se podían ver los pies de los que pasaban, pero Martín reconocía a la gente por sus botas. Había vivido mucho tiempo en ese lugar y tenía muchos conocidos. Apenas había un par de botas en el barrio que no hubieran pasado una o dos veces por sus manos, así que a menudo veía su propio trabajo a través de la ventana. A algunas les había puesto suelas nuevas, a otras les había hecho parches, algunas las había cosido, y a otras incluso les había puesto empeines nuevos. Tenía mucho que hacer, pues trabajaba bien, usaba buen material, no cobraba demasiado y era de confianza. Si podía hacer un trabajo para el día requerido, lo asumía; si no, decía la verdad y no daba falsas promesas; así que era bien conocido y nunca le faltaba trabajo.

Martín siempre había sido un hombre bueno; pero en su vejez comenzó a pensar más en su alma y a acercarse más a Dios. Mientras aún trabajaba para un maestro, antes de establecerse por su cuenta, su esposa había muerto, dejándolo con un hijo de tres años. Ninguno de sus hijos mayores había vivido, todos habían muerto en la infancia. Al principio, Martín pensó en enviar a su pequeño hijo con su hermana al campo, pero luego sintió pena por separarse del niño, pensando: ‘Sería duro para mi pequeño Kapitón tener que crecer en una familia extraña; lo mantendré conmigo.’

Martín dejó a su maestro y se mudó a una pensión con su pequeño hijo. Pero no tuvo suerte con sus hijos. Tan pronto como el niño alcanzó una edad en la que podía ayudar a su padre y ser un apoyo y una alegría para él, enfermó y, después de estar postrado una semana con fiebre alta, murió. Martín enterró a su hijo y cayó en una desesperación tan grande y abrumadora que murmuró contra Dios. En su dolor, oró una y otra vez para morir también, reprochando a Dios por haberle quitado al hijo que amaba, su único hijo, mientras él, viejo como estaba, seguía vivo. Después de eso, Martín dejó de ir a la iglesia.

Un día, un anciano de la aldea natal de Martín, que había sido peregrino durante los últimos ocho años, se detuvo de paso del Monasterio de Tróitsa. Martín le abrió su corazón y le contó su pena.

‘Ya ni siquiera deseo vivir, hombre santo’, dijo. ‘Todo lo que le pido a Dios es que pronto pueda morir. Ahora estoy completamente sin esperanza en el mundo.’

El anciano respondió: ‘No tienes derecho a decir tales cosas, Martín. No podemos juzgar los caminos de Dios. No es nuestro razonamiento, sino la voluntad de Dios, lo que decide. Si Dios quiso que tu hijo muriera y tú vivieras, debe ser lo mejor. En cuanto a tu desesperación, eso viene porque deseas vivir para tu propia felicidad.’

‘¿Para qué más debería uno vivir?’ preguntó Martín.

‘Para Dios, Martín’, dijo el anciano. ‘Él te da la vida, y debes vivir para Él. Cuando hayas aprendido a vivir para Él, no te lamentarás más, y todo te parecerá fácil.’

Martín guardó silencio un rato y luego preguntó: ‘¿Pero cómo se debe vivir para Dios?’

El anciano respondió: ‘Cómo uno puede vivir para Dios nos lo ha mostrado Cristo. ¿Sabes leer? Entonces compra los Evangelios y léelos: allí verás cómo Dios quiere que vivas. Todo está ahí.’

Estas palabras se hundieron profundamente en el corazón de Martín, y ese mismo día fue y compró un Testamento en letra grande y comenzó a leer.

Al principio solo pretendía leer en días festivos, pero una vez que comenzó, encontró que le aligeraba tanto el corazón que leía todos los días. A veces estaba tan absorto en su lectura que el aceite de su lámpara se consumía antes de que pudiera apartarse del libro. Continuó leyendo todas las noches, y cuanto más leía, más claramente entendía lo que Dios requería de él y cómo podía vivir para Dios. Y su corazón se hacía más y más ligero. Antes, cuando se iba a la cama, solía acostarse con el corazón pesado, lamentándose al pensar en su pequeño Kapitón; pero ahora solo repetía una y otra vez: ‘¡Gloria a Ti, gloria a Ti, Señor! ¡Hágase tu voluntad!’

Desde entonces, la vida entera de Martín cambió. Anteriormente, en los días festivos solía ir a tomar té a la taberna y no rechazaba ni siquiera un par de vasos de vodka. A veces, después de haber bebido con un amigo, salía de la taberna no borracho, sino más bien alegre, y decía tonterías: gritaba a un hombre o lo insultaba. Ahora, todo eso desapareció de él. Su vida se volvió tranquila y alegre. Se sentaba a trabajar por la mañana y, cuando terminaba su trabajo diario, bajaba la lámpara de la pared, la colocaba sobre la mesa, sacaba su libro del estante, lo abría y se ponía a leer. Cuanto más leía, mejor entendía y más claro y feliz se sentía en su mente.

Una vez, Martín se quedó leyendo hasta tarde, absorto en su libro. Estaba leyendo el Evangelio de Lucas y en el capítulo seis se encontró con los versículos:

‘A aquel que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pida; y al que tome tus bienes, no se los reclames. Y así como quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan también ustedes con ellos de igual manera.’

También leyó los versículos donde el Señor dice:

‘¿Y por qué me llaman ‘Señor, Señor’, y no hacen lo que digo? Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica, yo les mostraré a quién es semejante: es semejante a un hombre que construyó una casa, y cavó profundo, y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río golpeó con fuerza esa casa, y no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye y no pone en práctica, es como un hombre que construyó una casa sobre la tierra, sin fundamento; contra la cual el río golpeó con fuerza, e inmediatamente cayó; y fue grande la ruina de esa casa.’

Cuando Martín leyó estas palabras, su alma se alegró dentro de él. Se quitó las gafas y las dejó sobre el libro, y apoyando los codos en la mesa reflexionó sobre lo que había leído. Comparó su propia vida con el estándar de esas palabras, preguntándose:

‘¿Está mi casa construida sobre la roca o sobre arena? Si está sobre la roca, está bien. Parece lo suficientemente fácil mientras uno se sienta aquí solo, y uno piensa que ha hecho todo lo que Dios manda; pero tan pronto como dejo de estar en guardia, vuelvo a pecar. Aun así, persistiré. Trae tanta alegría. ¡Ayúdame, Señor!’

Pensó todo esto y estaba a punto de irse a la cama, pero no quería dejar su libro. Así que siguió leyendo el capítulo siete, sobre el centurión, el hijo de la viuda y la respuesta a los discípulos de Juan, y llegó a la parte donde un fariseo rico invitó al Señor a su casa; y leyó cómo la mujer pecadora ungió sus pies y los lavó con sus lágrimas, y cómo él la justificó. Al llegar al versículo cuarenta y cuatro, leyó:

‘Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ‘¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies: pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas, y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso; pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite: pero ella ha ungido mis pies con perfume’.’

Leyó estos versículos y pensó: ‘No dio agua para sus pies, no dio un beso, su cabeza con aceite no ungió…’ Y Martín se quitó nuevamente las gafas, las dejó sobre su libro y reflexionó.

‘Debía ser como yo, ese fariseo. Él también solo pensaba en sí mismo, en cómo conseguir una taza de té, en cómo mantenerse cálido y cómodo; nunca pensó en su huésped. Se cuidó a sí mismo, pero por su huésped no se preocupó en absoluto. ¿Y quién era el huésped? ¡El Señor mismo! Si viniera a mí, ¿me comportaría así?’

Entonces Martín apoyó su cabeza sobre ambos brazos y, sin darse cuenta, se quedó dormido.

‘¡Martín!’ de repente oyó una voz, como si alguien hubiera susurrado la palabra sobre su oreja.

Se despertó sobresaltado. ‘¿Quién está ahí?’ preguntó.

Se volvió y miró hacia la puerta; no había nadie. Volvió a llamar. Entonces oyó claramente: ‘Martín, Martín. Mira hacia la calle mañana, porque vendré.’

Martín se despertó, se levantó de la silla y se frotó los ojos, pero no sabía si había oído esas palabras en un sueño o despierto. Apagó la lámpara y se acostó a dormir.

A la mañana siguiente se levantó antes del amanecer, y después de rezar encendió el fuego y preparó su sopa de repollo y gachas de trigo sarraceno. Luego encendió el samovar, se puso el delantal y se sentó junto a la ventana a trabajar. Mientras trabajaba, Martín reflexionaba sobre lo que había sucedido la noche anterior. A veces le parecía un sueño, y a veces pensaba que realmente había oído la voz. ‘Estas cosas han sucedido antes’, pensó.

Así que Martín se sentó junto a la ventana, mirando más a la calle que a su trabajo, y cada vez que alguien pasaba con botas desconocidas, se inclinaba y miraba hacia arriba, para ver no solo los pies sino también el rostro del transeúnte. Un portero de casa pasó con botas nuevas de fieltro; luego un aguador. Pronto, un viejo soldado del reinado de Nicolás se acercó a la ventana con una pala en la mano. Martín lo reconoció por sus botas, que eran unas viejas y gastadas de fieltro, calzadas con galochas de cuero. El anciano se llamaba Stepánitch: un comerciante vecino lo mantenía en su casa por caridad, y su deber era ayudar al portero de la casa. Comenzó a quitar la nieve frente a la ventana de Martín. Martín lo miró y luego continuó con su trabajo.

‘Debo estar volviéndome loco con la edad’, dijo Martín, riendo de su fantasía. ‘Stepánitch viene a quitar la nieve, y yo tengo que imaginar que es Cristo quien viene a visitarme. ¡Viejo chocho que soy!’

Sin embargo, después de hacer una docena de puntadas, se sintió impulsado a mirar de nuevo por la ventana. Vio que Stepánitch había apoyado su pala contra la pared y estaba descansando o tratando de calentarse. El hombre era viejo y estaba agotado, y evidentemente no tenía suficiente fuerza ni siquiera para quitar la nieve.

‘¿Y si lo llamara y le diera un poco de té?’ pensó Martín. ‘El samovar está justo hirviendo.’

Clavó su lezna en su lugar y se levantó; poniendo el samovar en la mesa, preparó té. Luego golpeó la ventana con los dedos. Stepánitch se volteó y se acercó a la ventana. Martín le hizo señas para que entrara y fue él mismo a abrir la puerta.

‘Entra’, dijo, ‘y caliéntate un poco. Estoy seguro de que debes tener frío.’

‘¡Que Dios te bendiga!’ respondió Stepánitch. ‘Mis huesos sí que duelen.’

Entró, primero sacudiéndose la nieve y, para no dejar marcas en el suelo, comenzó a limpiarse los pies; pero mientras lo hacía, tambaleó y casi se cae.

‘No te molestes en limpiarte los pies’, dijo Martín; ‘yo limpiaré el suelo, es parte del trabajo del día. Ven, amigo, siéntate y toma un poco de té.’

Llenando dos vasos, le pasó uno a su visitante y, vertiendo el suyo en el platillo, comenzó a soplar.

Stepánitch vació su vaso y, poniéndolo boca abajo, colocó los restos de su trozo de azúcar en la parte superior. Comenzó a expresar su agradecimiento, pero era evidente que estaría contento con un poco más.

‘Toma otro vaso’, dijo Martín, llenando de nuevo el vaso del visitante y el suyo. Pero mientras bebía su té, Martín seguía mirando hacia la calle.

‘¿Estás esperando a alguien?’ preguntó el visitante.

‘¿Esperando a alguien? Bueno, ahora, me avergüenza contarte. No es que realmente espere a alguien; pero escuché algo anoche que no puedo sacar de mi mente. Si fue una visión o solo una fantasía, no puedo decirlo. Ya ves, amigo, anoche estaba leyendo el Evangelio, sobre Cristo el Señor, cómo sufrió y cómo caminó sobre la tierra. Supongo que habrás oído hablar de ello.’

‘He oído hablar de ello’, respondió Stepánitch; ‘pero soy un hombre ignorante y no sé leer.’

‘Bueno, ya ves, estaba leyendo sobre cómo él caminaba sobre la tierra. Llegué a esa parte, ya sabes, donde fue a la casa de un fariseo que no lo recibió bien. Bueno, amigo, mientras leía sobre eso, pensé en cómo ese hombre no recibió a Cristo el Señor con el honor debido. Supongamos que algo así le pudiera pasar a alguien como yo, pensé, ¡qué no haría yo para recibirlo! Pero ese hombre no le dio ninguna recepción. Bueno, amigo, mientras pensaba en esto, comencé a adormecerme, y mientras me adormecía escuché a alguien llamarme por mi nombre. Me levanté y pensé que escuché a alguien susurrar: ‘Espérame; vendré mañana.’ Esto sucedió dos veces. Y para decirte la verdad, se me quedó tan grabado en la mente que, aunque me avergüence, sigo esperando a Él, ¡al querido Señor!’

Stepánitch sacudió la cabeza en silencio, terminó su vaso y lo puso de lado; pero Martín lo volvió a poner en su lugar y lo llenó para él.

‘Aquí, bebe otro vaso, ¡bendito seas! Y también estaba pensando en cómo él caminó sobre la tierra y no despreció a nadie, sino que anduvo principalmente entre la gente común. Anduvo con gente sencilla y eligió a sus discípulos entre los nuestros, entre trabajadores como nosotros, pecadores que somos. ‘El que se enaltece’, dijo, ‘será humillado y el que se humilla será enaltecido.’ ‘Me llaman Señor’, dijo, ‘y yo les lavaré los pies.’ ‘El que quiera ser el primero’, dijo, ‘que sea el servidor de todos; porque’, dijo, ‘bienaventurados los pobres, los humildes, los mansos y los misericordiosos.»

Stepánitch olvidó su té. Era un hombre mayor, fácilmente conmovido hasta las lágrimas, y mientras se sentaba y escuchaba, las lágrimas corrían por sus mejillas.

‘Ven, bebe un poco más’, dijo Martín. Pero Stepánitch se persignó, le agradeció, apartó su vaso y se levantó.

‘Gracias, Martín Avdéitch’, dijo, ‘me has dado alimento y consuelo tanto para el alma como para el cuerpo.’

‘De nada. Ven otra vez cuando quieras. Me alegra tener un invitado’, dijo Martín.

Stepánitch se fue; y Martín vertió el último del té y lo bebió. Luego guardó las cosas del té y se sentó a trabajar, cosiendo la costura trasera de una bota. Y mientras cosía, seguía mirando por la ventana, esperando a Cristo, y pensando en él y en sus enseñanzas. Y su cabeza estaba llena de las palabras de Cristo.

Pasaron dos soldados: uno con botas del gobierno, el otro con botas propias; luego el dueño de una casa vecina, con brillantes galochas; luego un panadero con una canasta. Todos pasaron. Luego, una mujer se acercó con medias de lana y zapatos de campesino. Pasó por la ventana, pero se detuvo junto a la pared. Martín la miró a través de la ventana y vio que era una extraña, mal vestida, con un bebé en brazos. Se detuvo junto a la pared, de espaldas al viento, tratando de envolver al bebé, aunque apenas tenía con qué hacerlo. La mujer solo llevaba ropa de verano, y hasta esa estaba desgastada y raída. A través de la ventana, Martín escuchó al bebé llorar y a la mujer tratando de calmarlo, pero sin poder hacerlo. Martín se levantó y, saliendo por la puerta y subiendo los escalones, la llamó.

‘¡Mi querida, digo, mi querida!’

La mujer escuchó y se volvió.

‘¿Por qué te quedas ahí afuera con el bebé en el frío? Entra. Aquí podrás envolverlo mejor en un lugar cálido. ¡Ven por aquí!’

La mujer se sorprendió al ver a un anciano con un delantal y lentes en la nariz llamándola, pero lo siguió.

Bajaron los escalones, entraron en la pequeña habitación, y el anciano la llevó a la cama.

‘Ahí, siéntate, mi querida, cerca de la estufa. Caliéntate y alimenta al bebé.’

‘No tengo leche. Yo misma no he comido nada desde temprano en la mañana’, dijo la mujer, pero aun así tomó al bebé en su pecho.

Martín sacudió la cabeza. Sacó un tazón y algo de pan. Luego abrió la puerta del horno y echó un poco de sopa de repollo en el tazón. También sacó la olla de gachas, pero las gachas aún no estaban listas, así que extendió un mantel en la mesa y sirvió solo la sopa y el pan.

‘Siéntate y come, mi querida, y yo cuidaré al bebé. Vaya, bendígame, yo también he tenido hijos; sé cómo manejarlos.’

La mujer se persignó, y sentándose a la mesa comenzó a comer, mientras Martín ponía al bebé en la cama y se sentaba a su lado. Hizo ‘cu-cu’ y ‘cu-cu’, pero al no tener dientes no lo hacía bien y el bebé seguía llorando. Luego Martín intentó hacerle cosquillas con el dedo; metió su dedo directamente en la boca del bebé y luego lo retiró rápidamente, y lo hizo una y otra vez. No dejó que el bebé se llevara el dedo a la boca, porque estaba todo negro de cera de zapatero. Pero el bebé primero se calmó mirando el dedo y luego comenzó a reír. Y Martín se sintió bastante contento.

La mujer se sentó comiendo y hablando, y le contó quién era y dónde había estado.

‘Soy esposa de un soldado’, dijo. ‘Enviaron a mi esposo a algún lugar lejano hace ocho meses, y desde entonces no he tenido noticias de él. Tenía un empleo como cocinera hasta que nació mi bebé, pero luego no quisieron quedarse conmigo con un niño. Durante tres meses he estado luchando, incapaz de encontrar un lugar, y he tenido que vender todo lo que tenía para comida. Intenté ir como nodriza, pero nadie me quería; decían que estaba demasiado demacrada y delgada. Ahora acabo de ir a ver a la esposa de un comerciante (una mujer de nuestro pueblo está trabajando para ella) y me ha prometido contratarme. Pensé que finalmente todo estaba arreglado, pero me dice que no vaya hasta la próxima semana. Su casa está lejos y estoy agotada, y el bebé está completamente hambriento, pobrecito. Afortunadamente, nuestra casera tiene piedad de nosotros y nos permite alojarnos gratis, si no, no sé qué haríamos.’

Martín suspiró. ‘¿No tienes ropa más abrigada?’ preguntó.

‘¿Cómo podría conseguir ropa abrigada?’ dijo ella. ‘Pues, ayer empeñé mi último chal por seis peniques.’

Entonces la mujer vino y tomó al niño, y Martín se levantó. Fue a mirar entre algunas cosas que estaban colgadas en la pared y trajo de vuelta un viejo abrigo.

‘Aquí’, dijo, ‘aunque es una vieja cosa gastada, servirá para envolverlo.’

La mujer miró el abrigo, luego al anciano, y tomando el abrigo, rompió a llorar. Martín se apartó y, rebuscando debajo de la cama, sacó una pequeña caja. Revolvió en ella y luego se sentó frente a la mujer. Y la mujer dijo:

‘Que el Señor te bendiga, amigo. Seguramente Cristo debió enviarme a tu ventana, si no el niño se habría congelado. Estaba suave cuando salí, pero ahora mira cuánto ha enfriado. Seguramente debió ser Cristo quien te hizo mirar por tu ventana y tener piedad de mí, pobre desgraciada.’

Martín sonrió y dijo: ‘Es muy cierto; él me hizo hacerlo. No fue una casualidad que me hizo mirar.’

Y le contó a la mujer su sueño, y cómo había escuchado la voz del Señor prometiéndole que lo visitaría ese día.

‘¿Quién sabe? Todo es posible’, dijo la mujer. Y se levantó y se echó el abrigo sobre los hombros, envolviéndolo alrededor de ella y del bebé. Luego se inclinó y agradeció a Martín una vez más.

‘Toma esto por amor a Cristo’, dijo Martín, y le dio seis peniques para sacar su chal del empeño. La mujer se persignó, y Martín hizo lo mismo, y luego la acompañó hasta la salida.

Después de que la mujer se fue, Martín comió un poco de sopa de repollo, recogió las cosas y se sentó a trabajar de nuevo. Se sentó y trabajó, pero no olvidó la ventana, y cada vez que una sombra caía sobre ella, miraba de inmediato para ver quién pasaba. Pasaron personas conocidas y extraños, pero nadie notable.

Después de un rato, Martín vio a una mujer que vendía manzanas detenerse justo frente a su ventana. Tenía un gran cesto, pero parecía que no le quedaban muchas manzanas; evidentemente había vendido la mayor parte de su stock. En la espalda llevaba un saco lleno de astillas, que estaba llevando a casa. Sin duda las había recogido en algún lugar donde estaban construyendo. El saco evidentemente le dolía y quería cambiarlo de un hombro a otro, así que lo puso en el suelo y, colocando su cesto en un poste, comenzó a sacudir las astillas en el saco. Mientras hacía esto, un niño con un gorro harapiento se acercó, tomó una manzana del cesto y trató de escaparse; pero la vieja se dio cuenta, se volteó y agarró al niño por la manga. Él comenzó a forcejear, tratando de liberarse, pero la vieja lo sujetó con ambas manos, le quitó el gorro de la cabeza y lo agarró del cabello. El niño gritó y la vieja lo regañó. Martín soltó su lezna, sin esperar a clavarla en su lugar, y salió corriendo por la puerta. Tropezando al subir los escalones y dejando caer sus lentes en su prisa, corrió hacia la calle. La vieja estaba tirando del cabello del niño y regañándolo, amenazándolo con llevarlo a la policía. El chico forcejeaba y protestaba, diciendo: ‘¡No lo tomé! ¿Por qué me golpeas? ¡Déjame ir!’

Martín los separó. Tomó al niño de la mano y dijo: ‘Déjalo ir, abuela. Perdónalo por amor a Cristo.’

‘¡Lo castigaré tanto que no lo olvidará en un año! ¡Llevaré al granuja a la policía!’

Martín comenzó a rogar a la vieja.

‘Déjalo ir, abuela. No lo volverá a hacer. Déjalo ir por amor a Cristo.’

La vieja lo soltó, y el niño quiso huir, pero Martín lo detuvo.

‘Pide perdón a la abuela’, le dijo. ‘Y no lo hagas otra vez. Te vi tomar la manzana.’

El niño comenzó a llorar y a pedir perdón.

‘Así está bien. Y ahora aquí tienes una manzana para ti’, y Martín tomó una manzana del cesto y se la dio al niño, diciendo: ‘Yo te pagaré, abuela.’

‘De esa manera los vas a malcriar, los pequeños granujas’, dijo la vieja. ‘Deberían azotarlo para que se acuerde durante una semana.’

‘Oh, abuela, abuela’, dijo Martín, ‘esa es nuestra manera, pero no es la manera de Dios. Si debe ser azotado por robar una manzana, ¿qué debería hacerse con nosotros por nuestros pecados?’

La vieja se quedó en silencio.

Y Martín le contó la parábola del señor que perdonó a su siervo una gran deuda, y cómo el siervo salió y agarró a su deudor por el cuello. La vieja escuchó todo, y el niño también se quedó cerca y escuchó.

‘Dios nos manda perdonar’, dijo Martín, ‘o de lo contrario no seremos perdonados. Perdona a todos; y sobre todo a un joven descuidado.’

La vieja movió la cabeza y suspiró.

‘Es verdad’, dijo, ‘pero están terriblemente malcriados.’

‘Entonces nosotros los mayores debemos mostrarles mejores caminos’, respondió Martín.

‘Eso es justo lo que digo’, dijo la vieja. ‘Yo misma he tenido siete hijos, y solo me queda una hija.’ Y la vieja comenzó a contar cómo y dónde vivía con su hija y cuántos nietos tenía. ‘Mira’, dijo, ‘me queda poca fuerza, pero trabajo duro por mis nietos; y son niños encantadores, también. Nadie sale a recibirme excepto los niños. La pequeña Annie, por ejemplo, no me deja por nadie. ‘Es la abuela, querida abuela, dulce abuela’.’ Y la vieja se ablandó completamente al pensarlo.

‘Por supuesto, solo fue su niñez, que Dios lo ayude’, dijo ella, refiriéndose al niño.

Cuando la vieja estaba a punto de cargar su saco en la espalda, el muchacho se adelantó, diciendo: ‘Déjame llevarlo por ti, abuela. Voy en esa dirección.’

La vieja asintió con la cabeza y puso el saco en la espalda del chico, y se fueron juntos por la calle, hablando entre ellos, y la vieja olvidó por completo pedirle a Martín que pagara por la manzana. Martín se quedó observándolos mientras se alejaban.

Cuando desaparecieron de la vista, Martín regresó a la casa. Habiendo encontrado sus lentes intactos en los escalones, recogió su lezna y se sentó de nuevo a trabajar. Trabajó un poco, pero pronto no pudo ver para pasar el hilo por los agujeros en el cuero; y poco después notó al farolero pasando en su camino para encender las lámparas de la calle.

‘Parece que es hora de encender’, pensó. Así que recortó su lámpara, la colgó y se sentó de nuevo a trabajar. Terminó una bota y, girándola, la examinó. Estaba bien. Luego recogió sus herramientas, barrió los recortes, guardó las cerdas, el hilo y las lezna y, quitando la lámpara, la colocó sobre la mesa. Luego tomó los Evangelios del estante. Tenía la intención de abrirlos en el lugar que había marcado el día anterior con un trozo de cuero, pero el libro se abrió en otro lugar. Al abrirlo, Martín recordó el sueño del día anterior y, en cuanto lo recordó, pareció escuchar pasos, como si alguien se moviera detrás de él. Martín se volvió y le pareció que había personas de pie en el rincón oscuro, pero no podía distinguir quiénes eran. Y una voz susurró en su oído: ‘Martín, Martín, ¿no me reconoces?’

‘¿Quién es?’ murmuró Martín.

‘Soy yo’, dijo la voz. Y del rincón oscuro salió Stepánitch, quien sonrió y desapareció como una nube, sin ser visto más.

‘Soy yo’, dijo la voz de nuevo. Y de la oscuridad salió la mujer con el bebé en brazos, y la mujer sonrió y el bebé se rió, y ellos también desaparecieron.

‘Soy yo’, dijo la voz una vez más. Y la vieja y el niño con la manzana salieron y ambos sonrieron, y luego ellos también desaparecieron.

Y el alma de Martín se llenó de alegría. Se persignó, se puso sus lentes y comenzó a leer el Evangelio justo donde se había abierto; y en la parte superior de la página leyó:

‘Tuve hambre, y me disteis de comer: tuve sed, y me disteis de beber: fui extranjero, y me acogisteis.’

Y en la parte inferior de la página leyó:

‘De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis’ (Mateo 25).

Y Martín entendió que su sueño se había hecho realidad; y que el Salvador realmente había venido a él ese día, y él lo había recibido.